| 【 会員の随筆 「空の散歩」 】 | −NO.6− |

| 〔回数〕 | 〔掲載日〕 | 〔 路 線 名 〕 | 〔 航 路 事 情 〕 | 〔 訪 問 都 市 〕 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第 6 回 | 2009.4.1 | 南回りヨーロッパ路線 | バンコク → テヘラン | テヘラン | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

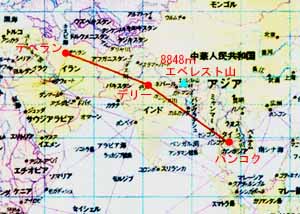

◆南回りヨーロッパ路線 バンコク〜テヘラン バンコク〜テヘラン |

|---|

南ヨーロッパ路線  エベレスト山 8848m |

◎ 航路事情 | |

| この航路の前半、特にバンコク〜デリーは6月から7月にかけて*ITCZ(熱帯収束帯)が北上し、タイ、ミャンマ−国境からカルカッタにかけて巨大な積乱雲が発生する。雲頂12000メートルにも達する鉄床状の入道雲が航路上に沿って林立していたり、行く手を遮る場合もある。しばしば稲妻が鋭い光彩を放つと雲の全貌が薄暮のなかに浮かび上がる。雲間放電などの妨害(空電)により位置通報を含む空地通信が極めて困難に陥ることがよくある。 通信を担当する副操縦士が困惑したり、無指向性無線標識などの地上無線航法援助施設や空港保安施設の劣悪さも重なり、誰もが尻り込みする路線のワースト・ワンである。 ようやくインド東部のチヨタ・ナーグブル高原を越えたあたりから通信状態も改善され、満天の星影の下大気も安定し、真っ暗闇の地上に時折小さな集落の灯火を見つけたときはほっと人の温もりを感じたものである。 一方冬季は、ヒマラヤ山脈南部を東進する偏西風(ジェット気流)域に遭遇すると乗客サービスが出来ないほどの不快な「揺れ」がつづいたり、向い風で遅れることが時にはあるが、復路テヘラン〜バンコクは日出後にデリーを離陸できたのでやがて左方に壮大なヒマラヤ山脈が青空の色のなかに連なり、氷に覆われた秀峰エベレストが眺められた。 |

||

| 寄港地デリーで乗り込んでくる乗客の一部は、粗末な衣服をまとい、疲労と不安のまじった表情をしている。借金して初めて飛行機に乗ったという地方からの出稼ぎ人が多く、彼等は機上での用足しの仕方や最低限のマナーすら守ろうとしない旅客であり、客室乗務員泣かせの筆頭路線でもある。 *ITCZ インター・トロピカル・コンバージェンス・ゾーンとは赤道地方に発生する低圧帯のことをいい、赤道トラフともいわれる。ここでは北東貿易風と南東貿易風の収束域であるため対流活動が盛んに発生する。太陽放射最大域の移動にともなって北半球の夏には北半球にむかって北上し、南半球の夏には南半球にむかって南下する。この場合不安定な熱帯気団が上昇して積乱雲の列を作る。 |

| ◎ ピスターチオの国 イラン・テヘラン |  テヘラン近郊  ダマバンド山 5671m (エルブルズ山脈の最高峰) |

|

| 元、立憲君主国(現イラン・イスラム共和国)、イランの首都テヘランは、人口650万人が住む高原都市(標高1200メートル)、中近東を飛びはじめた1970年代初頭は、パラビー王朝二代目モハマンド・レザー・シャー国王の治世下にあった。米国の支援のもとで「白色革命」を成功させ、農地改革、識字率の改善、婦人参政権等近代民主国家の基礎を築いた国王と言われる。従って市内の治安も良く、中心部より北に離れた定宿のバナックホテルは、閑静な環境にあり瀟洒な構えの館であった。 ホテルより一歩外に出ると、天空に連峰を連ねる標高5671メートルのエルブルス山脈の景観は壮大で華麗である。越えたその向こうにキャビアのとれる蝶鮫のカスピ海(旧ソ連領)が広がっていると思うと登れるものなら山岳を登ってこの目で湖を確かめたい気持ちになった。 空は清澄、高原の春の陽光に満ちたすずかけのアリーイエ・アスル通りは、南の市街中心にむかってかなりの下り勾配で傾斜している。 |

||

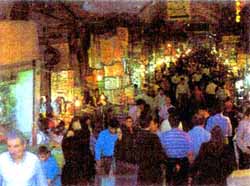

バザール市場 |

走行しているタクシーはいずれもくたびれている年代ものが多い。その一台を拾って中心街にあるバザール市場へ行ってみた。降り際にチップを弾むと目つきの鋭い運転手は当然のように受取り一言もなく走り去った。 物資が集散するバザールは金銀の細工物を売る店やペルシャ絨毯を商う店、五色のガラス片を散りばめた鋳物製のランプや泥染のテーブルクロスを扱う店などが通路の両側にしがみつくように隙間無く軒を連ねている。 |

|||

| そのくせ商人は気位が高く、客に媚びたりおもねることはしない。かって栄えたペルシャ帝国の末裔(?)としての自負心があるのかもしれない。 喧騒のなかでペルシャ語、英語が飛び交う市場は買い物客でごったがえしていた。多民族国家のイランの公用語はペルシャ語であるが市場では多様な言語がつかわれていた。 帰りにタクシーを止めると同方向の客が乗り込み相乗りとなった。運転手は筆者に同意を求めることもなく走り始めた。両者から料金を請求すれば一石二鳥といったところか。 航務課のローカル・スタッフであるアシュム青年は飛行計画書を作成したり、喫緊の飛行情報を伝えてくれる、英語の堪能なテヘラン大学卒のエリートであるが、イラン人でないことを理由に差別され就職は極めて厳しいものがあったと不満顔であった。 |

ペルシャ絨毯の文様 |

|||

ピスターチオ |

深夜乗務のため空港へ向かった筆者は車の窓から薄暗い街灯の下で熱心に読書する青年を見た。その様子を彼に話すと、一部の富裕層を除いて一般にこの国の人々は貧しく、学歴社会のため大学受験には厳しいものがあることを教えられた。出発ロビーでピスターチオをみやげに買った。 1973年国際石油価額急上昇(第一次石油ショック)を迎えてオイルマニーが国王の元に集まり、それをイラン工業化の好機と据えた国王は、開発計画規模の倍増修正を命じたことが国内経済を過熱化させ混乱に陥れた。 78年1月、反国王デモが起こりホメイニを支持する革命派が勝利した。 79年1月、国王は国外脱出を余儀なくされた。(イラン革命) |

| 【無断転載、掲載を禁ずる】 |

山城高4回卒 吉田 和夫 |

| 頁のTOP |

| 〔空の散歩〕目次 | ||||

| 第5回 〔ホノルル〕へ |

|