| 〔掲載順〕 | 〔掲載日〕 | 〔卒業年〕 | 〔卒業回数〕 | 〔 氏 名 〕 | 〔タ イ ト ル 〕 |

|---|

| 第 4 回 | 2009.8.1 | S27年 | 山城高4回 | 澤 美枝 | 表千家流のお茶のいただき方 |

|---|

|

「茶会の客振り」 (NO.1) 席入り編 (2009.5.1付 掲載) (NO.2) 炭点前・懐石編 (2009.6.1付 掲載) (NO.3) 後座編 (2009.7.1付 掲載) (NO.4) 表千家流のお茶のいただき方 (2009.8.1付 掲載) |

|---|

| 茶会の客振り | 表千家流のお茶のいただき方 |

| 解説 澤 美枝 | |

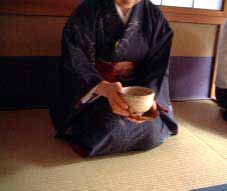

| ○ 釜の湯の鳴り(松籟)を聴き、釜の蓋の開く音、閉める音、茶筅通しの微かな音。 静寂のなかで亭主のおもてなしの心を 五感で受け止める。 <濃茶のいただき方> ● 濃茶が点てば茶碗と 出し袱紗も添え、炉縁近くに出す。 ○ 濃茶を頂く。亭主のお心入れの茶碗での濃茶を 連客で呑み回す。 ○ 正客が代表して茶碗をとりに行く。茶碗右手、袱紗左手で持って茶碗に添え ながら、自席に戻る(小間なら立たづに躙って自席にもどる。小間は四畳半以下なので 点前座と客座が近いため)。 ○ 正客、茶碗、出し袱紗を次客との間に一度置いて「お先に頂きます」と連客に挨拶。 |

|

|

|

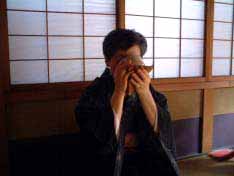

| ○ 連客は全員総礼。 ○ 正客、出し袱紗を広げて茶碗を乗せ、一度おしいただいて、茶碗の正面を避ける意味で、茶碗を 右手で左に二回程回して一口頂く。 ● 亭主、「お服加減いかがですか」と尋ねる。 ○ 正客、尋ねに答えた後二口半程呑む。 <客が男同士で茶碗を送る場合:◆> ◆ 正客、飲み終えた茶碗を袱紗に乗せてそのまま膝前に置く。 茶碗の飲み口を懐紙で二、三度拭く。茶碗の正面を袱紗の上で両手で戻し 袱紗ごと茶碗を両手で持って 次客に手渡しで送る。 ◆ 次客、両手で袱紗ごと茶碗を手渡しで受け取る。 ◆ 正客、次客(茶碗持ったまま)、一緒に送り礼。 |

|

|

|

| <客が男子から女子へ、女子から男子へ、女子同士で茶碗を送る場合:◇> ◇ 正客は呑み終えた茶碗を右手で膝前におき、袱紗は二つ折りにして茶碗の左側に置く。 茶碗の飲み口を上記同様拭く。 茶碗の正面を前に戻して すぐ茶碗を次の客との間に送り 出し袱紗も茶碗の左側へ送って 次の客と一緒に茶碗を置いて送り礼。 |

|

|

|

| ○ 正客、次客がお茶を頂いているころ、 美味しくお茶をいただいたお礼を述べ、「お茶銘 お詰めの茶園」など尋ね、 中立ち前にいただいたお菓子のことも、この時初めて尋ねる。 ○ 連客最後まで同様にしてお茶を頂く。 お詰めの客は呑み終わった茶碗、袱紗も添えて正客の前に持っていく。 ○ 正客、呑み終わった茶碗を 次客の間に置いて「お先に」の声をかけ、茶碗を 拝見、袱紗も拝見。この時点で窯元、作者等々尋ねる。 |

|

|

|

| ○ 連客、同様に拝見。 ○ 正客、炉の近くまで行き、お詰めから拝見すみの茶碗、袱紗を取り次がれる。 (出会って返すと言う) ○ お詰めの客は上記の様に 正客が責任をもって亭主に返すので、炉の側まで 茶碗、袱紗を持って行き、炉の側まで来られた正客の前にかえす。 (出会って返す) ○ 正客、亭主の出された位置に茶碗、袱紗かえす。 |

|

● 亭主、袱紗 取込み。茶碗膝前へ取り込まれた時 ○ 亭主、客同時に総礼。 ● 亭主、点前を仕舞い始める。水指の蓋を閉める。 ○ 正客、水指の蓋が閉まれば、 「茶入れ、茶杓、茶入れの袋の拝見」を乞う。 ● 亭主、茶入れ、 茶杓、 袋を炉の側へ出す(三器) 。 |

|

|

|

|

| ○ 正客、出された三器を取りに出る。袋、茶杓は左手、茶入れは右手で自席に持ち帰る。 亭主が点前を終わられて襖が閉まれば 拝見始める。(これは原則。 亭主の薦めで もっと早めに拝見始める事有り) |

|

|

|

| 茶入れを次客との間に置いて 「お先に拝見」の声をかけて後、 自分の膝前に茶入れを置いて拝見。 蓋を取って低い位置まで持ち上げて拝見、 次客に送る。 |

|

|

|

| 茶杓、袋 は次礼なしで 畳に置かずに持って拝見。 ○ 次客以下 同様にして拝見。 お詰めの客、最後まで拝見すめば 茶碗の時同様 正客と出会って三器を返す。 ○ 正客、三器を亭主の出されたところへ返す。 |

|

|

|

| ● 亭主、三器を取りに茶席に出る。 ○ 正客、茶入れ、茶杓、袋の由緒などお尋ねする。 ● 亭主、三器を引き 一応 濃茶点前終わる。 前述の通り此の後 後炭点前、薄茶と続く。 <薄茶のいただき方> ● 薄茶、一碗づつたてる。 ○ 薄茶の呑み方。拝見の仕方は上記の濃茶の呑み方、拝見の仕方に準ずる ・ 薄茶が点てば 亭主が出されたところまで取りにいく。 (時には 半東が運ばれる時もある。) ・ 茶碗を次客との間に置いて 「お先にいただきます」と会釈して、 茶碗を膝前に置いて 今度は亭主に「頂戴します」の挨拶。 茶碗を取り上げ 押し頂いて 茶碗の正面を少しよけて呑む。 お茶を最後まで呑みきり 飲み口を右手指先で軽く拭いて、その指は 懐の懐紙で拭く。 茶碗の正面をまた自分の方に戻して 膝前に置いて茶碗の拝見。少し持ち上げても良い。 ・ 茶碗を出されたところまで返しておく。(半東が取りに来られる時もあり、次の客が その茶碗を「拝見したい」ときは次の客に回すことあり) ・ 連客も同様にお茶を頂く。勧められるまま何服でも頂いて良い。 ・ 正客、頃を見計らって 連客に計って充分頂いたので 「お仕舞い下さい」と挨拶。 ● 客の挨拶を受け点前かたずけはじめ 水指の蓋が閉まると、 ○ ・ 正客は次客との間に 棗を置き「お先に拝見」の挨拶、拝見する。 ○ 連客最後まで拝見すめば お詰めの客は正客と出会って 亭主の出されたところへ正客が返す。 |

|

|

|

| 他に 濃茶、薄茶を続きに差し上げる事も多く、種々な方法がありますが、その場に応じ 以上の 作法に準じて応用してください。 ここまで一応ワンパターンの基本的な例を書きましたが、場合に応じて適当に自分の感性で 判断頂くことの方が大事です。亭主の客へのもてなしは 決してワンパターンでは無いはず。 十人十色の出会いが有るはず。その人の人生 感性、経験、場合、客との関係などお持てなしの 気持ちはいろんな形が考えられるものです。単なる叩き台としてご参考までにご利用頂ければと 思います。 以 上 (完) 誤字、不適当な言葉などが有ることと思います。 どうぞお許しください。 平成16年3月 |

||

| 頁のTOP |